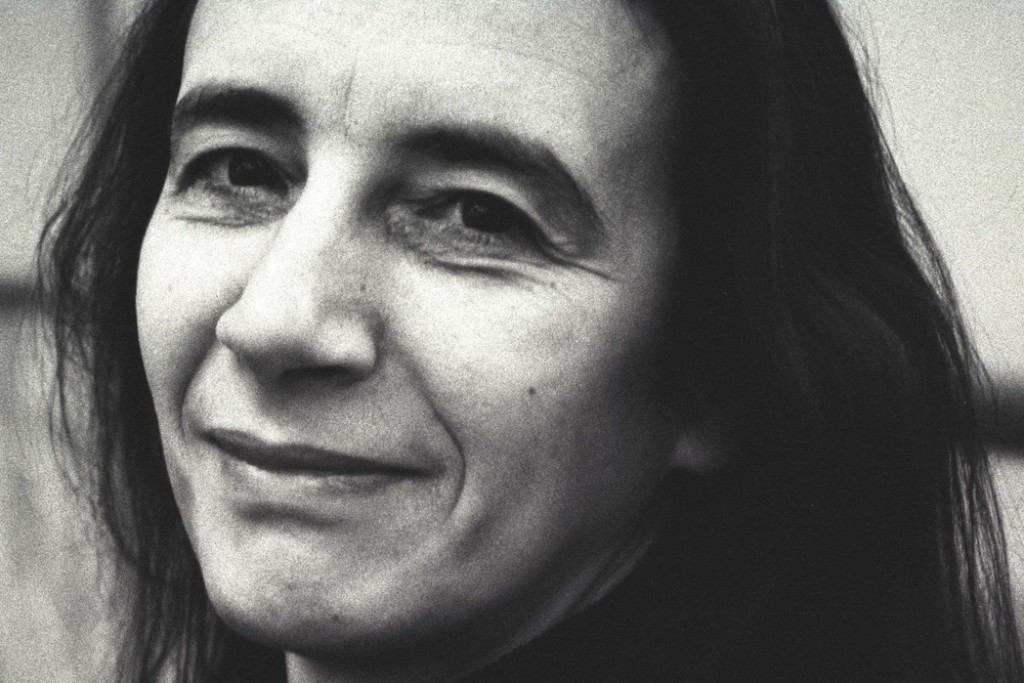

Beatrice Libonati, italiana nata in Belgio nel 1954, ha vissuto a Roma dove ha studiato con Maestri come Jean Cébron, Gian Carlo Bellini (a Parigi con Betty Jones e Fritz Lüdin), Harald Lander, David Lichine, Aurell Milloss, Zarko Prebil e concluso gli studi all’Accademia Nazionale di Danza in qualità di maestro coreografo. Contemporaneamente è stata molto attiva nella scena sperimentale. Conseguita la maturità classica, nel 1977 ha abbandonato l’Università per andare all’estero e, sostenuta da Jean Cébron suo maestro più importante, per seguire il richiamo della danza. Ha lavorato subito con Susanne Linke e dal 1978 sino al 2006 è stata nella Compagnia di Pina Bausch in qualità di danzatrice solista e di assistente artistica, interpretando i grandi capolavori del suo repertorio in tutto il mondo, tra cui “1980” e “Palermo Palermo”. Ha creato numerose coreografie e quattro serate/assoli di danza. Ha scritto sei libri di poesie e ha esposto quadri e disegni in molte mostre. È stata invitata ripetutamente in diverse università, teatri e biblioteche italiane ed estere per laboratori, incontri con studenti e pubblico, letture di sue poesie. È sposata con Jan Minarík e ha due figli: Hana e Nepomuk.

Gentile Beatrice, ha vissuto un periodo molto intenso per il teatro-danza europeo, però la sua avventura con l’arte di Tersicore com’è nata, quali sono gli iniziali ricordi e la passione che l’hanno portata poi ad intraprendere una carriera di successo?

Sono figlia d’arte: mio padre, Francesco Antonio Libonati era scultore e mia madre stilista di moda. La scintilla che fece nascere quest’amore avvenne quando avevo quattro anni. Allora vivevamo in Belgio, nella stanza di uno scantinato e venne una giornalista per intervistare mio padre. Gli portò in dono una bottiglia di qualche liquore con dentro un carillon con tanto di ballerina che giravoltava sulle punte, al suono della musica, sotto una pioggia di paillettes dorate: rimasi affascinata dal quel movimento rotatorio, e pur non avendo mai visto qualcosa di danza volli essere subito una ballerina, ma i miei dissero che ero già troppo grande. Ricordo quel momento come se fosse oggi. Verso i dodici anni, eravamo già a Roma, vedendo in televisione una danza folcloristica dove i ballerini giravano su sé stessi ritornò fortissimo quel desiderio di danzare; dapprima i miei genitori non volevano che io facessi danza, insistetti allora nel chiedere aiuto ad una zia del Belgio, a quel punto essi capitolarono pensando che fosse una voglia passeggera e che dopo un anno mi sarebbe passata. Invece più mi addentravo nel mondo della danza e più ne sentivo il richiamo.

Quali sono stati i primi passi nella sua formazione a Roma, e che aria si respirava in quegli anni per la cultura e per la danza?

Verso la fine degli anni ’60 la direttrice dell’Accademia Nazionale di Danza a Roma era ancora Jia Ruskaja. Essa invitava ogni due mesi un maestro ospite dall’estero e noi ragazzine avevamo il privilegio di partecipare alle sue lezioni una volta a settimana. In questa maniera si veniva a contatto con metodi e tecniche diversi, ma anche con modi e comportamenti di insegnamento professionali. Eravamo un gruppetto di poche, sempre un po’ diverso, che assimilava quelle evoluzioni coreografando piccoli pezzi con musica o recitando poesie. Negli anni ’70, dopo la morte di Jia Ruskaja venne Giuliana Penzi, quest’ultima pose molte restrizioni alle allieve. Per esempio le classi più piccole non avevano più accesso ai maestri ospiti, e i saggi erano diventati spettacoli di massa anonima. Per fortuna, sotto la pressione di Margherita Abbruzzese, vice-direttrice, nacque il gruppo sperimentale (desiderato da Jia Ruskaja) condotto da Jean Cébron che mi chiamò a farne parte. Eravamo un gruppo ristretto di danzatrici, collaboravamo con la stessa Margherita Abbruzzese, Achille Perilli, Lucia Latour, Mauro Bortolotti, Massimo Coen, Alberto Testa ed Elena Grillo. Mi sentivo particolarmente motivata e giravo per Roma a piedi in tutti i sensi, per vedere il più possibile tutto quanto concernesse l’arte. Purtroppo non avevo un soldo e abitavo lontano in periferia, questo rendeva difficile far parte della vita notturna degli spettacoli di danza.

Qual è stato il motivo o l’esigenza che l’hanno poi spinta ad abbandonare l’Università per recarsi all’estero?

Volevo danzare e siccome Jean Cébron mi aveva esortato ripetutamente di venire a lavorare nel FTS, un piccolo gruppo di danzatori all’interno della scuola di Essen-Werden, feci la mia valigia e presi il treno.

Un suo ricordo personale, professionale, umano e artistico per il Maestro Jean Cébron?

A mia madre e a lui devo tutto! Un giorno, uno dei suoi ultimi nel corso sperimentale, Jean mi disse: “Qui non ti vogliono far danzare, ti insegnerò un mio assolo che potrai portare in scena quando vuoi, giusto avvertimi prima!” In questa frase c’è tutto di lui: la sua umanità generosa e la sua fiducia estrema nelle mie doti e capacità. Mi insegnò il suo “Modèle pour un Mobile” che danzai subito come ospite nel gruppo “I danzatori scalzi” di Patrizia Cerroni e fui invitata con l’assolo al “Festival di Spoleto” da Vittoria Ottolenghi e Alberto Testa. Furono delle prove fantastiche, i particolari minimalistici del pezzo non erano solo movimenti piccoli ma avevano un contenuto emotivo con cui stabilire un rapporto con il pubblico. Le basi per quello che venne dopo erano così poste/gettate.

Dall’incontro con Cébron il passo è breve e conosce Susanne Linke. Com’è avvenuto l’incontro e quali sono stati i maggiori momenti di crescita e di soddisfazione al suo fianco?

Susanne Linke e Reinhild Hoffman si contendevano i nove o dieci danzatori, appartenenti al FTS, per le loro creazioni; però quando Hans Züllig mi presentò, nessuna di loro due mi voleva e Susa accettò di malavoglia. Nonostante ciò mi insegnò tutti i ruoli principali dei suoi pezzi e quando ci fu il primo “filage” su scena, lei e Züllig, seduti in platea, confabularono entusiasti su di me facendomi poi capire che ero stata un ottimo “acquisto”. Susa cercava sempre il motivo perché fare un determinato movimento dopo l’altro, questo la portava a cambiare spesso le frasi che componeva. Una procedura questa molto faticosa per i danzatori, significava però, essere particolarmente elastici nella testa.

Nel 1978 giunge alla corte della grandissima Pina Bausch. Mi racconta come è avvenuto il tutto, le prime impressioni, il lavoro, la ricerca, la sperimentazione in un tempio della nuova danza mondiale ai tempi della sua fondatrice?

A quei tempi Pina Bausch era grandissima sì nelle sue visioni, ma non era poi tanto conosciuta! Nel 1977 avevo visto il “Barbablù” che mi aveva impressionato positivamente al contrario di quanto se ne parlava, ma la cosa rimase lì perché cominciai a lavorare con Susa. Poi quando ci fu il mio primo spettacolo con l’FTS, Pina venne a vederlo. Durante la pausa, ero seduta a terra contro un muro, venne dietro la scena e mi si inginocchiò vicino e mi fece tanti di quei complimenti dicendomi tra l’altro che mi avrebbe voluto nella sua compagnia, che pensai mi stesse prendendo in giro. Finito lo spettacolo, ero sotto la doccia, Susa mi disse di sbrigarmi che Pina voleva parlarmi. Bagnata com’ero mi misi velocemente una vestaglietta e già Pina era entrata nella stanza delle docce ripetendomi tutti i complimenti di prima, insistendo di volermi nella sua compagnia e di recarmi a vedere le prove.

Ha vissuto negli anni della sua formazione differenti stili e linguaggi, qual è stato il momento che artisticamente ha sentito più affine alla sua anima?

A dire il vero non ho mai fatto grande differenza tra uno stile e l’altro, li ho semplicemente assimilati, ma lavorando con Pina ho sentito che potevo far uscire la mia anima dal petto.

Cébron lavorava sul potenziale espressivo mediante le emozioni, le energie e le sincronie corporee. Qual è l’eredità artistica che ha lasciato ai posteri?

Jean ha lavorato sulle energie e le qualità del movimento. Ha insegnato la tridimensionalità e la plasticità nel muoversi. Quando parlo del suo metodo vedo il corpo come un’orchestra capace di esternare le melodie le più diverse.

Quando si parla di danza nel Novecento uno tra i primi nomi è quello di Pina Bausch. Lei ha avuto l’onore di lavorare al suo fianco, non solo come danzatrice, ma anche in qualità di assistente. Chi era veramente Pina Bausch?

Era una persona estremamente generosa, penso di essere stata una sua prediletta e guardando indietro nel tempo penso inoltre che ha voluto insegnare a me molte più cose che non agli altri. Nonostante tutto abbiamo avuto anche grandissime litigate.

Dopo le esperienze maturate precedentemente a Roma, ad esempio all’Accademia Nazionale, com’è stato l’impatto con il mondo della Bausch?

L’impatto è stato normale, a quei tempi Pina non era ancora su un piedistallo!

Si è sempre detto che il metodo della Bausch fondamentalmente non era un metodo ma una visuale di vita, è giusto continuare ad affermare ciò?

Sì può dire così.

L’estetica della Bausch a cosa si rifaceva?

Agli anni ’50, i tacchi a spillo, Marylin Monroe, Betty Jones, Hollywood, ma non in seguito.

La Bausch scavava nelle più recondite profondità con i suoi danzatori per scovare nuove finestre da aprire sui sentimenti e sui pensieri maggiormente intimi e personali. È stato difficile per lei lasciarsi andare totalmente a questa pratica nel ritrovare un’inedita consapevolezza?

La difficoltà è stata nell’imparare a osservare quello che era già passato e nell’abbordare dei temi che di solito si lasciano in camera da letto.

Era davvero così severa ed esigente la Bausch?

Fino al 1990 circa la Bausch era molto severa ed esigente, poi con la venuta di altre generazioni che volevano a ogni costo una piccola danza nelle nuove creazioni, Pina si è arresa, se si può dire così.

A distanza di anni cosa porta ancora con sé degli anni vissuti al fianco di Pina, a livello umano?

L’importanza di una visione.

Quale è stata la serata o il momento che le è rimasta nel cuore degli anni trascorsi al “Wuppertal Tanztheater”?

Due momenti straordinari: il primo, dopo il mio primo “Barbablù” nel ruolo di Judith, il direttore della scuola di Essen, Hans Züllig, si era messo a danzare davanti al teatro cantando “La Libonati, La Magnani della danza”; c’era anche mia madre e quando arrivammo al ristorante tutta la compagnia mi applaudì, deve essere stata una bella soddisfazione per mia madre. Il secondo momento, che si è poi ripetuto più volte, è stato a Seoul danzando il “Fado in Mazurca Fogo”: non sentivo più il mio corpo fisico, mi sentivo un’anima in connubio con tutto il pubblico.

Tra tutti gli spettacoli firmati da Pina B. nei quali ha danzato, qual è il suo preferito e perché?

Il mio preferito è il “Pezzo con la nave”, non so se gli hanno trovato un titolo. C’è una poesia finissima e una “Sehnsucht”, anelito, una vulnerabilità tale da dare una forza tutta speciale al pezzo.

Anche lei signora Libonati ha creato numerose coreografie, da cosa si è lasciata ispirare?

Più che altro da situazioni e le reazioni corporee che ne derivano.

La poesia come è entrata nella sua vita, di cosa parlano i suoi libri?

La poesia mi ha sempre accompagnata, ogni tanto ne scrivevo una, poi l’ho adottata come necessità, così come la pittura, come una valvola liberatoria negli ultimi periodi deprimenti nella compagnia di Pina Bausch. Cerco di cogliere il momento spontaneo e imperfetto nei rapporti umani, nei sentimenti, nella natura.

Qual è l’aspetto che più la gratifica nel tramandare il suo sapere e le sue esperienze durante gli incontri che tiene in università, teatri e laboratori?

Ovunque sono andata, anche all’Accademia, gli allievi sono andati via felici dai miei corsi. Un aneddoto: l’allora maestro di classico in Accademia, Jarko Prebil che aveva lezione dopo di me, mi si avvicinò e mi chiese: ”Ma lei che cosa fa con le allieve perché siano così felici?”

Grazie alla danza ha incontrato suo marito, il celebre artista e fotografo Jan Minarík, qual è stata la scintilla che ha fatto nascere l’interesse?

Per assurdo l’amore!

I vostri figli, Hana e Nepomuk, hanno scelto la strada della danza e del teatro o hanno preferito percorrere altre vie?

Hanno provato un po’ di tutto, tra cui le arti marziali, ma mio marito li ha dissuasi dall’entrare nel mondo della danza.

A suo avviso, stando a contatto con i giovani allievi d’oggi, quali sono i loro punti di forza e quali invece le mancanze?

Essi non hanno resistenza e si sente che hanno bisogno di un pugno forte (in senso metaforico).

So che si dedica alla pittura, alla scultura, alla scrittura e alla natura. Un nuovo modo per rigenerarsi ma al contempo una nuova identità in altre forme d’arte?

Sono tutte fonti di vita validissime, soprattutto la natura, inesauribile, messa troppe volte in secondo piano.

Michele Olivieri