«Botto, libera tutti», altre volte è «Tana, libera tutti». E improvvisamente si torna a potersi muovere con libertà, a non doversi più nascondere… «Nascondi-no» è la provocazione di Biennale 2020, atto conclusivo della direzione quadriennale di Antonio Latella, un non nascondersi, il dire no all’ombra, ma anche per estensione: riflettere sulla censura che nel suo etimo latino: dal verbo censeo, vuol dire valutare, stimare… Forse ancor prima del termine censura come divieto di fare, tensione a regolare atteggiamenti e pensieri in base a un’etica dominante, viene da ipotizzare che nel significato etimologico di censura sia possibile esprimere la libertà, ma anche la necessità di valutare, stimare ciò che accade, ciò che si fa in teatro come altrove. Suggestioni che si racchiudono nella bella immagine di Jacopo Salvi di un bimbo che conta contro un palo, mani sugli occhi in attesa che gli altri si nascondano. A lui spetta il compito di trovarli, di farli uscire allo scoperto, ma anche di prenderli, e una volta presi «sconfiggerli», farli prigionieri, catturarli, se nascondino si declina in «Guardia e ladri». Questa ambiguità è simile a quella insita nel termine censura, su questa ambiguità si gioca la Biennale 2020 di teatro. Nascondi-no… ovvero giochiamo a non nasconderci, veniamo alla luce. «Ho l’impressione che il teatro italiano sia vivo, più che mai vivo, anche in questo periodo – dice Latella in una pausa fra uno spettacolo e l’altro -. Ho voluto intensamente, e questo prima del Covid, che questa Biennale fosse l’occasione per far conoscere il teatro italiano, per far uscire dall’ombra, o almeno tentarci, i giovani che sono cresciuti in questi anni di tutoraggio e non solo per coloro che sono passati da Biennale College. Uscire allo scoperto e non autocensurarsi: questo mi piacerebbe facesse il teatro italiano, mi piacerebbe potessero fare i giovani artisti di cui Biennale Teatro vuole offrire uno spaccato». In tutto questo l’idea del venire alla luce e del non censurarsi – ovvero del non sottrarsi alla valutazione e in fondo alla stima – trova un suo percorso di senso negli appuntamenti in cartellone e nell’apparato di pensiero documentato nel tomo di oltre 700 pagine del catalogo di Biennale 2020. Antonio Latella spiega e motiva la scelta di ogni spettacolo e se pure alla prova del palcoscenico ci sono esperienze più o meno convincenti, ciò che rimane forte è, in ogni caso, l’idea, il progetto, la volontà di narrare una possibilità altra che il direttore uscente di Biennale Teatro ha sempre perseguito con forza, determinazione, convinzione in un privilegiare il processo, nel seminare talenti e occasioni di espressione artistica per un raccolto futuro. Dopotutto il termine cultura ha la medesima radice del verbo coltivare.

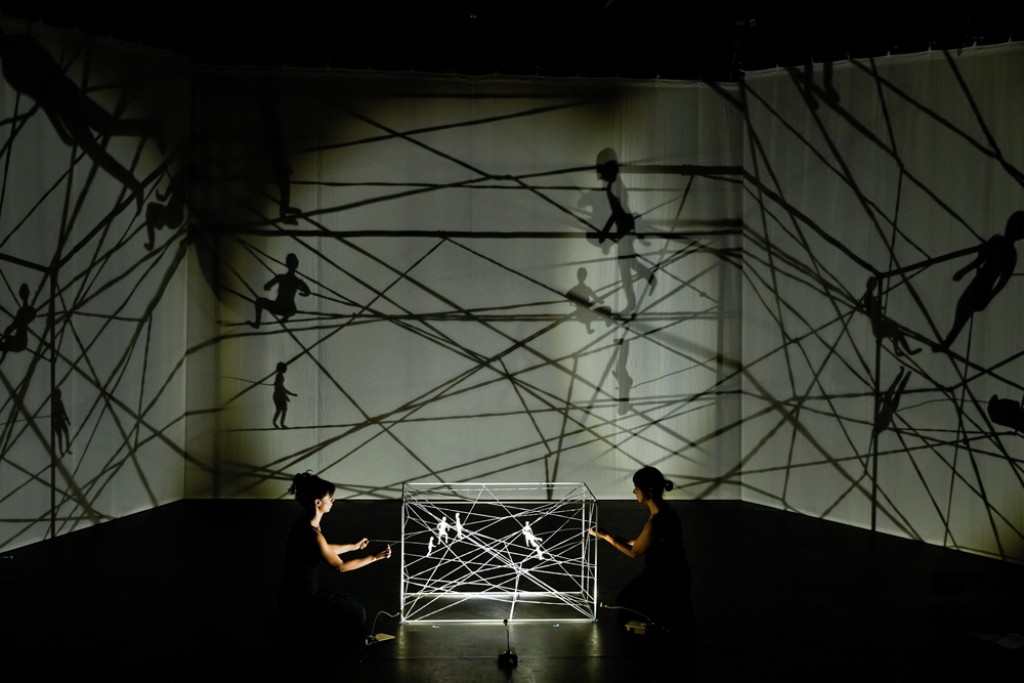

Ecco allora che nell’emergere dall’ombra Untold di UnterWasser mostra cosa l’ombra nasconda, o meglio cosa dalla luce possa emergere. Non un racconto, ma piuttosto una condizione, una storia al femminile, un dialogo fra forme, sagome e corpi, un disegnare luoghi e stanze che si proiettano su flebili schermi. Come insegnano le ombre, corpo e oggetti si coniugano, si sposano in un tutt’uno che è altro. Così Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giuliana De Canio sono un tutt’uno con le sagome che muovono: una ragazza nella vasca, una ragazza al tavolo e un’altra intenta in cucina. In tutto questo il corpo delle attrici si fa ombra e le sagome acquisiscono una spazialità autonoma. Tutto accade lì, tutto è stanziale, ciò che rimane impresso è forse più l’azione sulla forma che il dire con le ombre, in una tensione che disvela le potenzialità di un linguaggio che afferma Latella «potrebbe dire molto anche al teatro istituzionale».

La tragedia è finita, Platonov di Liv Ferracchiati mette alla prova il linguaggio come ospitale casa dell’essere. Ferracchiati usa il testo giovanile cechoviano, Platonov, lo fa proprio e lo trasforma in pre-testo, costruisce una tensione semantica, fino a correre il rischio di perderlo per il troppo desiderio di ritrovarcisi. L’esito è fresco, ritmato – con qualche lungaggine di troppo – ma ben orchestrato nella scelta autoriflessiva e autobiografica della/del regista. Uno spazio vuoto, una sorta di ring. Riccardo Goretti è Platonov, maestro, marito, uomo che si definisce fallito, che non si pone alcuna autocensura, che forse ha semplicemente frequentato i desideri sbagliati, che si è lasciato vivere o forse ha lasciato che gli altri lo vivessero. Di Platonov si sono innamorate sia la proprietaria terriera Anna Petrovna, sia Sofja, moglie del figliastro di Anna, sia una delle sue colleghe insegnanti. Platonov si fa amare, o meglio non si sottrae e lascia che ogni singola sua donna lo veda come desidera e da qui lo scontro, il duello che Ferracchiati affida all’energia di Francesca Fatichenti, Alice Spisa, Petra Valentini e Matilde Vigna. Il rischio è che le storie delle quattro donne appaiano poco definite, ma a Ferracchiati interessa lo scontro relazionale, il desiderio che le quattro donne pretendono esaudito e non la loro specificazione drammaturgica nel contesto di un’opera che è vissuta come opera aperta. Ai lati del ring c’è Liv Ferracchiati, in abiti di giovane borghese che commenta, una sorta di regista interno, il riflesso di Platonov. Un po’ come Woody Allen nei suoi film che stigmatizza la vicenda in un continuo gioco dentro e fuori la scena, così Liv Ferracchiati agisce nel suo Platonov fino ad esservi risucchiato/a con gusto del gioco, del paradosso, con la volontà di intrecciare letteratura e vita, biografismo e voglia di vestire i panni di Platonov per concedersi la libertà di dirsi totalmente, o meglio di lasciarsi dire dagli altri: dalle attese delle amanti, dalle attese che la società si fa su di noi, dalle attese che semplicemente desideriamo per noi stessi. La tragedia è finita, Platonov vive di una elegante sapienza teatrale, vive di escamotage che solleticano l’occhio: belli i costumi di carta, il rumore che fanno, lo sfogliarsi come si sfoglierebbe un libro e la vita stessa. C’è l’eco di una tradizione scenica che Ferracchiati fa propria, la omaggia più o meno consapevolmente, e la trasforma in un divertito ring dell’essere o non essere, esser donna e voler esser uomo in cui gli interpreti giocano all’unisono il pensiero del metteur en scène.

E se il regista di Platonov dice di una necessità di farsi indipendentemente dalla natura biologica, si teme che l’aspetto censorio – in un tempo in cui l’io è mondo e il nostro ombelico ne diviene il centro – si affidi per lo più al problema del genere, alla possibilità di scegliere chi si è in barba al sesso, alla biologia, alle convenzioni. E allora Le Gattoparde (L’ultima festa prima della fine del mondo) di Nina’s Drag Queens è un tentativo – mal riuscito e noioso – di dimostrare che lo stereotipo spettacolare che accompagna le Drag Queens può andar oltre l’idea di uomini vestiti da donne che fanno mossette, imitano il femminile, lo esaltano fino alla caricatura e al parossismo. Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Sax Nicosia, Lorenzo Piccolo e Ulisse Romanò tentano di fare questo: dall’alto dei loro tacchi, da di sotto delle loro parrucche platino, mostrando il corpo maschile in abiti femminili dal gusto ottocentesco raccontano di un’apocalisse imminente, raccontano di un mondo che si esaurisce nella grande scena del ballo del film di Luchino Visconti, nel mix di pop e letteratura in cui il romanzo di Tomasi de Lampedusa è – anche qui – un pretesto per narrare l’impossibilità del cambiamento e al tempo stesso la sua urgenza. Da Raffaella Carrà, al melodramma, dalla Bertè al Gattopardo, da Franco Battiato alla cultura pop anni Ottanta: Le Gattoparde (L’ultima festa prima della fine del mondo) è una sorta di centone che appare ripetitivo e non dà respiro, non ha sviluppo se non nella volontà di dichiarare l’esigenza di un passaggio, di una resurrezione dopo l’apocalisse, di una nuova umanità, di una rinnovata primavera che le Nina’s Drag Queens si dichiarano pronte ad accogliere, come rinnovata umanità della volontà di essere in potenza.

Ed è ancora The right Way di Daniele Bartolini con Joyce Powell e Maddalena Vallecchi Williams propone una riflessione partecipata sulla possibilità di considerare Adamo ed Eva non come l’unica forma di relazione sessuale. Lo spettatore si ritrova fittiziamente nel ruolo di regista, impegnato a dirigere una scena fra un’Eva e un Adamo su con l’età. Le cose procedono a tentativi, fra sfiorarsi di mani e baci appassionati, ma poi improvviso l’intervento di un’assistente che mette in dubbio l’unicità della relazione fra maschile e femminile e a quel punto l’ingresso di una giovane Venere Nera che condivide il talamo con l’altrettanto giovane assistente: luce abbagliante, stop… La censura di un’altra possibilità di immaginare l’origine del mondo è attuata. Il giochino di Daniele Bartolini è una provocazione che chiede allo spettatore di interrogarsi, nulla di più, solletica e diverte, non chiede di prendere posizione… anche se affida allo spettatore il ruolo di regista. Contraddizione in terminis?

Nel segno della partecipazione attiva dello spettatore e della necessità di interrogarsi sul presente e sul teatro bloccato dal Covid si pone il lavoro Natura Morta di Babilonia Teatri. Enrico Castellani e Valeria Raimondi lo dichiarano: ciò che va in scena con Natura morta non è quello a cui stavano lavorando prima del lockdown. La cosa è chiara nel catalogo in cui le pagine di Acqua in bocca che avrebbe dovuto coinvolgere un gruppo di bambini sono cancellate: le norme anti Covid hanno reso impossibile il coinvolgimento di minori. Sembra di capire. Così Natura morta è quella del teatro, è il tentativo di leggere il vuoto a cui è stata costretta la scena, non solo italiana. Tutti in cerchio, iscritti al gruppo whataspp Natura Morta, cellulari accesi e lo spettacolo può cominciare: un video, un rider che consegna a domicilio cavallette, il libro della Genesi, le piaghe d’Egitto… anche qui un’apocalisse possibile o semplicemente un esodo dallo stare in presenza al comunicare da remoto. Malgrado le difficoltà tecniche della prima, il gioco messo in atto da Babilonia Teatri è interessante e affonda le mani nell’oggi: nello smart working, nella distanza a cui ci ha costretto il Covid, al collegarsi da remoto che sembra un ossimoro. Si spazia così - nel susseguirsi dei messaggini che arrivano sui cellulari - dall’annullamento del tempo e dello spazio, alla mancanza di corpo e fisicità, alle censure che ci siamo imposti per la sicurezza nostra, di chi vive con noi e della comunità che abitiamo. Tutto accade sul nostro smartphone – difficoltà tecniche a parte – tutto è lì, un dialogo fra io e l’altro, e all’improvviso il comparire di quattro bodybuilding fa da contrasto: quei corpi modellati, quasi artificiali e di plastica dicono di una fisicità che intristisce un po’, una natura morta, un’icona, una costruzione artificiale e prestazionale che non ha a che fare con il naturale. Natura morta di Babilonia Teatri – al suo debutto in Biennale – può lasciare perplessi, ma non indifferenti. Alla fine ci interroga, ci restituisce una scrittura drammaturgica che si è cristallizzata affidandola a un altro mezzo, lo smartphone. L’inghippo tecnico ha reso impossibile il broadcast e costretto Enrico Castellani e Valeria Raimondi a creare un gruppo Whatsapp in cui ogni membro poteva intervenire e abbandonare a piacere. Il pubblico non ne ha approfittato, qualcuno ha mandato qualche messaggio: «DistrAzione di massa?», «Bella scelta musicale», «Wow da un’ora non mi chiamano dall’ufficio!!!», «Dov’è la toilette?». Che cosa sarebbe successo se tutto ciò fosse accaduto con un pubblico di adolescenti? Quel vuoto, quella distanza sarebbe stata la medesima percepita in Biennale? Comunque sia, comunque si valuti, stimi, censuri Natura morta, qualche pensiero a posteriori lo ha donato e non è poca cosa… almeno si crede.

Ed è pur vero che – da dichiarazione di Antonio Latella – il progetto di Biennale Teatro 2020 ha avuto genesi, come è logico che fosse, prima del lockdown, ma certo lo stop imposto dal Covid ha messo a dura prova le produzione e in alcuni casi le ha cambiate in toto – come per Babilonia Teatri – oppure in parte, facendo prendere direzioni inedite. Una cosa enorme di Fabiana Iacozzilli ha trovato un suo improvviso evolversi non legato al Covid, ma piuttosto alla storia personale dell’artista, alla necessità di coniugare la non volontà di partorire della protagonista della performance con il lutto della perdita del padre, lutto che è entrato nella genesi dello spettacolo e che è stato confessato al direttore artistico col timore di uscir fuori tema: «Vai avanti, fai quello che ti senti, le ho detto», spiega Latella. Che cosa è uscito da tutto questo? Ne è uscita una cesura che ha scalzato la censura. Un taglio netto. All’aprirsi del sipario una donna (Marta Meneghetti) con un’enorme pancia si muove a fatica, imbraccia un fucile e ammazza un uccello. La presenza minacciosa e sonora di uccelli accompagna la prima parte della performance. Quella donna eccessivamente gravida, che si trascina il pancione, spara di nuovo col suo fucile e cade un’enorme cicogna. Quel figlio non deve nascere, quel non voler partorire, quel non voler dare vita ad un altro essere separato da mamma è da censurare, è sentimento da reprimere, questo desiderio di non nascita, se va bene, ha una sua dichiarata formula clinica nella depressione post parto… Quell’essere è uomo fatto ma in pannolone (Roberto Montosi), è neonato che chiede di essere cibato e imboccato su un alto seggiolone. Ma improvvisamente: «Eccomi papà», dice la donna: ciò cambia la prospettiva d’azione e il suo senso. È una cesura, l’avvio di un altro spettacolo. Quel bambino ora è un vecchio, è un uomo che deve essere accudito come bambino, è corpo in disfacimento, è finis vitae che la figlia/mamma compone sotto un lenzuolo. Questa cesura all’interno dello spettacolo costituisce una virata brusca di senso, ma anche la necessità di non autocensurare il proprio sentire e motivo di stare in scena.

C’è una struttura che stupisce, che ha una sua maturità emulativa in I rifiuti, la città e la morte di Rainer Werner Fassbinder nella regia latelliana che Giovanni Ortoleva ha fortemente voluto realizzare. Messo alla prova dal suo mentore, ha sfidato Latella sul suo stesso terreno, una sfida di quelle che legano allievo e maestro, che sono una testimonianza di affetto e stima, ma anche un avvertimento: parto da dove tu sei arrivato e tento di andare oltre. Ma non è forse questa la testimonianza di un vero e sincero magistero?. Il testo di Fassbinder racconta della vita di Roma, prostituta sfruttata dal marito Franz, la vita della donna cambia, quando comincia a godere della protezione di A. ricco speculatore edilizio ebreo che sta sconvolgendo gli equilibri della città. Ortoleva mette sullo sfondo i personaggi (vedi Bestia da stile, ma anche Il servitore di due padroni) e affida a un corifeo/Piccolo Principe in abito bianco la chiamata in proscenio, lungo una passerella da sfilata di moda. Tutto ha una scansione volutamente straniata, Brecht fa capolino qua e là, tutto è eccessivo, lo è il linguaggio carnale, lo è la violenza e la fame di amore, lo sono i toni di una recitazione che non si concede sfumature, lo sono la storia e la pro-vocazione che fece censurare il testo di Fassbinder come testo antisemita. L’ebreo intessitore di strame, l’ebreo e il potere dei soldi, l’ebreo che domina la città e fa il bello e cattivo gioco di un’umanità ai margini, che vive di soprusi e violenza: questo il contesto di un racconto che cerca di dire ciò che non si può dire: della vocazione al potere per il potere del popolo eletto di Dio, al di à del bene e del male. Giovanni Ortoleva svolge con grande correttezza il compito, assume l’interrogativo della censura offrendo al pubblico un testo caduto sotto il colpi censori della Germania che non poteva permettersi il lusso dell’antisemitismo. E se pure I rifiuti, la città e la morte non è un gran testo, ciò che fa Giovanni Ortoleva è dimostrare di avere una mano registica sicura, senza sbavature, capace di muovere attori e tonalità narrative con la maestria che non ci aspetterebbe da un 29enne. Marco Cacciola, Andrea Delfino, Paolo Musio, Nika Perrone, Camilla Semino Favro, Edoardo Sorgente, Werner Waas si muovono con sicurezza, sono precisi nei toni e nella gestualità, abitano la scena con una precisione che dà conto di una mano registica che sa dirigere. In questo contesto di promozione di nuovi talenti, Giovanni Ortoleva dimostra di avere talento da vendere, di sapere il fatto suo, di avere una voglia di essere teatro che lo rende interessante e più di una promessa. E dopotutto nell’affettuoso ritratto che Antonio Latella ne fa nel catalogo balzano all’occhio – e non solo perché evidenziati – le frasi: «Mi colpì il suo classicismo. Mi colpì la sua voglia di stare in teatro, ma anche il suo saperci stare».

Ecco Biennale Teatro 2020 promuove forse questa necessità e incoraggia questa tensione: lo stare in teatro, l’esserci presenti, partecipi, veri, senza censure e autocensure, senza nascondimenti in cerca della verità che altro non è che disevlamento di ciò che autenticamente siamo. Questo fa il teatro, questo si è proposto di fare Antonio Latella nella sua direzione: incoraggiare l’esserci del teatro nel qui ed ora del tempo presente.

Nicola Arrigoni